मीरा की जीवन यात्रा

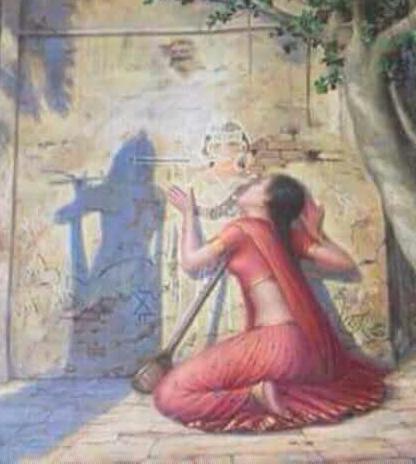

कृष्ण भक्ति परम्परा में राजस्थान की भक्त मीरांबाई का विशेष स्थान है। मीरां प्रेम, भक्ति की साक्षात्, ओजस्वी प्रतिमा है। विरह प्रेम की साकार मूर्ति है। जिनके गीत न जाने कितने जन्मों से और न जाने कितने युगों से निरन्तर साहित्य में अपनी एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। मीरां भक्ति की वह भावना है जिसमें अपने आराध्य कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा दोनों प्रकार के भावों का समन्वय रहता है।

राजस्थान हमारी आस्था, श्रद्धा, समर्पण और त्याग की वह पुण्यभूमि है, जिसने मातृभूमि के लिए प्राणों को बलिदान कर देनेवाले वीरपुत्रों को जन्म दिया। इसी के साथ यहाँ अनेक संत और भक्त भी अवतरित हुए, जिन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से जन-जन के मन को सिंचित किया, समाज को नया जीवन प्रदान किया।

राजस्थान की भक्त-परंपरा में मीरां सर्वोच्च आसन पर आसीन हैं, जिन्होंने अपने मधुर गीतों में अपनी प्रेम-पीड़ा का मधुर रस घोल दिया।

मीरा का जन्म-जन्म से संचित प्रेम और प्रियतम से न मिलने की तड़प ने अभिव्यक्त होकर जन-जन के हृदयों के विरह-सागर में स्नान किया है।

कुल एवं जन्म

कृष्ण दीवानी मीरां का संबंध राठौड़ों की एक उपशाखा मेड़तिया वंश से था। मीरांबाई जोधपुर के संस्थापक सुप्रसिद्ध राठौड़ राजा जोधा जी के पुत्र राव दूदा जी की पौत्री थीं। राव दूदा जी ने अपने पिता के जीवन काल मंे ही, मेड़ता प्रान्त को अपने भाई वीरसिंह की सहायता से अजमेर के सूबेदार से छीनकर उसके अन्तर्गत एक नया मेड़ता नगर बसाया था। मीरांबाई राव दूदा जी के चतुर्थ पुत्र रत्नसिंह की इकलौती सन्तान थीं।

राव दूदाजी की दो रानियाँ थीं। उनसे पाँच पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। इनमें से चैथे पुत्र का नाम रत्नसिंह था।

मीरां का जन्म कब हुआ, इस विषय में मीरांकालीन कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उनकी रचनाओं में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जिसके आधार पर उनकी जन्मतिथि का निश्चित निर्णय किया जा सके।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री, तिथि-गणना तथा ऐतिहासिक घटनाओं के साक्ष्य के आधार पर डा. प्रभात ने मीरां की जन्मतिथि श्रावण सुदी 1 शुक्रवार, संवत् 1561 निर्धारित की है।

मीरां के पितामह दूदाजी भी धर्मात्मा व्यक्ति थे। वे उदार वैष्णव थे। उन्होंने मेड़ता नागौर, राजस्थान में श्री चतुर्भुजनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया था।

भक्त पितामह के कारण मीरां के परिवार में धार्मिक भावनाओं की प्रधानता स्वाभाविक थी। मीरां में भगवत-प्रेम के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे।

बाल्यावस्था

मीरांबाई के बचपन की घटनाओं में प्रसिद्ध है कि उन्हें अपनी शैशवावस्था में ही श्री कृष्ण का इष्ट हो गया था। एक बार किसी समय जब उनके पिता के घर कोई साधु आकर ठहरा, तो उसकी पूजा में श्री कृष्ण की सुन्दर मूर्ति देखकर वे उसकी ओर आकृष्ट हो गयीं। उसे लेने के लिए वे जिद करने लगीं, किन्तु साधु उसे देने से इनकार कर वहाँ से चला गया। मीरां ने हठपूर्वक अपना खाना-पीना तक छोड़ दिया। उस साधु को स्वप्न हुआ कि मूर्ति को मीरां के हाथ सौंप देने में ही तुम्हारा कल्याण है, जिससे विवश हो उसे ऐसा करने के लिए फिर वापस आना पड़ा। बालिका मीरां कृष्ण मूर्ति को अपनाकर अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसे सदा अपने पास रखने लगीं।

मीरां के मन में कृष्ण के प्रति इतना लगाव कैसे पैदा हुआ? उन्हें अपने आराध्य कृष्ण की मूर्ति कैसे प्राप्त हुई? इस विषय में एक घटना अत्यधिक प्रसिद्ध है।

एक बार किसी की बारात जा रही थी। मीरां के मन में जिज्ञासा हिलोरें लेने लगीं।

बाजे की आवाज को सुनकर उन्होंने महल की ऊपरी मंजिल से नीचे झाँककर देखा।

उन्होंने बारात की ओर इशारा करते हुए अपनी माँ से पूछा, ‘‘यह क्या है?’’

‘‘यह बारात है।’’ माँ ने सहज भाव से उत्तर दिया।

‘‘बारात क्या होती है माँ?’’ मीरां ने जिज्ञासा प्रकट की।

माँ ने मीरां की उत्सुक जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, ‘‘बारात वह होती है, जिसमें वर ओर उसके परिवार वाले कन्या के घर बाजे-गाजे के साथ जाते हैं।’’

एक और प्रश्न मीरां ने किया, ‘‘यह वर क्या होता है, माँ?’’

माँ ने समझाया, ‘‘वर वह लड़का होता है, जिसका किसी कन्या से विवाह होता है।’’

मीरां बारात और वर को उत्सुकता से देखने लगी। उसने विचार किया कि कन्या तो वह भी है। जब हर कन्या का वर होता है तो उसका भी कोई वर अवश्य होगा।

जब उसे निश्चय हो गया तो उसने माँ से एक सवाल किया, ‘‘माँ, मेरा वर कौन है?’’

माँ इस प्रश्न के लिए बिलकुल तैयार नहीं थी। क्या उत्तर दें इस भोले प्रश्न का? मीरां थी कि बार-बार एक ही प्रश्न कर रही थी, ‘‘मेरा वर कौन है?’’

परेशान माँ की दृष्टि कक्ष में स्थापित गिरिधर गोपाल कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी।

बच्ची मीरां को बहलाने का एक उपाय उनके मन में कौंध उठा। उन्होंने गोपाल कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत कर दिया, ‘‘यही है तुम्हारा वर।’’

माँ ने सोचा कि अबोध बालिका के अनजान प्रश्नों से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय यही है।

किंतु मीरां! उसने तो गिरिधर गोपाल कृष्ण को अपने मन और प्राण दोनों अर्पित कर दिए।

मन-ही-मन उसने गिरिधर गोपाल कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया।

शिक्षा

मीरांबाई की माता उन्हें छोड़कर बाल्यावस्था में ही चल बसीं। मेड़ता में राव दूदा जी के साथ उस समय उनके बड़े लड़के वीरमदेव जी का एक पुत्र जयमल भी रहा करता था।

मीरांबाई की प्राथमिक शिक्षा से मेड़ते में पूर्ण हुई थी। अन्य आवश्यक बातों के साथ-साथ उन्हें, समयानुसार काव्य-कला एवं संगीतादि के अभ्यास का भी अवसर मिला था। मेवाड़ का राजवंश उन दिनों संगीत एवं साहित्यादि के प्रेमी विद्वान् प्रसिद्ध महाराणा कुम्भा के कारण पूरा विख्यात हो चुका था। अतएव, अपनी ससुराल में भी उन्हें, यथासम्भव, अपनी योग्यता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता गया। जहाँ तक पता है, कुँवर भोजराज ने अपने जीवन-काल में उनके उत्साह में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचायी। उनके मरणोपरान्त भी अपनी कठोर स्थिति को सहन करने में इन साधनों से वे बराबर सहायता लेती रहीं। मीरांबाई ने कदाचित् इसी काल में अपनी कुछ उपलब्ध रचनाएँ प्रस्तुत की थीं और अधिकांश पदों को अपने इष्टदेव के समक्ष गा-गाकर उन्हें रिझाने की चेष्टा भी की थी।

विवाह सम्बन्ध

राव वीरमदेव जी ने मीरां का विवाह, मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ निश्चित किया। मीरां मेड़ते से अपनी ससुराल मेवाड़ आकर, प्रथानुसार महल में ‘मेड़तणी’ कहलाकर प्रसिद्ध हो चलीं। उनका वैवाहिक जीवन भी अपने पति के साथ सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। परन्तु कुंवर भोजराज अधिक दिनों तक जीवित न रह सके। संयोगवश, उनका देहान्त किसी समय अपने पिता के जीवन-काल में ही हो गया।

तत्कालीन राजस्थान में पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी के सती हो जाने का नियम था। स्त्रियों के सती होने का एक सामाजिक कारण भी था। उस समाज में हिंदू-नारी के लिए विवाह सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था।

मीरां का सांसारिक सौभाग्य-सिंदूर छिन्न अर्थात् मृत्यु को प्राप्त हो गया था, किंतु गिरिधर कृष्ण के अखंड सौभाग्य का रंग सदा के लिए उन पर छा गया।

उनके जीवन की सारी क्रियाएँ, राग-विराग से मुक्त हो एकमात्र अपने आराध्य कृष्ण में ही एकनिष्ठ हो गईं। मीरां के किसी भी पद में पति शोकजन्य उद्गार न मिलने का यही कारण है।

उनका लौकिक विरह कृष्ण-प्रेम का अटूट-प्रेम बनकर उनके गीतों में फूट पड़ा।

तीर्थ यात्रा

लगातार युद्ध आदि से मेड़ता की भी दशा उन दिनों बुरी हो चुकी थी। मेड़ता और जोधपुर के राज्यों के बीच ही अनबन चल रही थी। तदनुसार जोधपुर के राव मालदेव ने राव वीरमदेव जी से मेड़ता छीन लिया और मीरांबाई की दैनिकचर्या स्वभावतः अव्यवस्थित-सी हो गयी। उपर्युक्त घटनाओं के कारण मीरांबाई के ऊपर इस समय ऐसी विरक्ति का रंग चढ़ा कि उन्होंने मेड़ता को भी त्यागकर तीर्थ यात्रा करने की ठान ली और तीर्थ यात्रा करती हुई वे वहाँ से वृन्दावन पहुंच गयीं। कहते हैं कि वृन्दावन में उस समय प्रसिद्ध रूपगोस्वामी के भतीजे चैतन्य-सम्प्रदायी श्री जीव गोस्वामी जी रहा करते थे। और वहां के साधुओं में वे परम प्रसिद्ध थे। मीरांबाई सर्वप्रथम कदाचित् उन्हीं के पास गयीं। गोस्वामी जी ने पहले उनसे मिलना स्वीकार नहीं किया किया और कहला भेजा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिला करता। परन्तु मीरांबाई के इस सन्देश पर कि ‘‘मैं तो अब तक समझती थी कि वृन्दावन में भगवान् कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और अन्य सभी लोग केवल गोपी या स्त्री-रूप हैं; मुझे आज ज्ञात हुआ कि भगवान् के अतिरिक्त अपने को पुरुष समझनेवाले यहाँ और भी विद्यमान हैं।’’ गोस्वामी जी अत्यन्त प्रभावित हुए और तुरन्त नंगे पाँव बाहर आकर उनसे मिले। इसके उपरान्त मीरांबाई कुछ दिनों तक, कदाचित् उसी स्थान पर ठहरी रहीं। गोस्वामी जी के साथ उनका सत्संग भी होता रहा, कुछ सालों बाद मीरां वृन्दावन छोड़कर द्वारिकाधाम गुजरात चली गयीं और यहाँ पर श्री रणछोड़ (कृष्ण) जी की भक्ति में तल्लीन रहने लगीं।

मीरांबाई की रचनाएँ

ग्रन्थ-रचना-कार्य

मीरांबाई की रचनाओं में से निम्नलिखित के नाम लिखे जाते हैं, जिनके विवरण इस प्रकार हैं-

(1) नरसीजी रो माहेरो-जिसे ‘नरसीजी को माहेरो’ वा ‘नरसीजी का माहेरो’ वा ‘मायरा’ भी कहते हैं। यह अधिकतर चैपाई-दोहों में लिखा गया एक ग्रन्थ है, जिसका विषय-वर्णन मीरां की किसी मिथला नामक सखी को सम्बोधित करके किया गया है। प्रश्नोत्तर में यत्र-तत्र ‘दासी उवाच’, ‘मीरां उवाच’ शब्द भी आये हैं। इसकी कदाचित् अभी तक कोई प्राचीन प्रामाणिक प्रति पूरी नहीं मिल पायी है, न उपलब्ध अंशों को पढ़ानेवाले इसे साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण ही मानते हैं। ग्रंथ का विषय प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता के माहेरो वा ‘भात भरने’ की कथा का वर्णन है। माहेरो राजस्थान और गुजरात की एक लोकप्रिय प्रथा है। लड़की या बहन के घर, जब उसकी संतान का विवाह होता है तब पिता वा भाई पहरावनी ले जाते हैं, उसी का नाम ‘माहेरो’ है। नरसी का माहेरो उनकी पुत्री नानीबाई के यहाँ हुआ था। बोल-चाल की राजस्थानी भाषा में इसी विषय पर एक और भी प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो किसी लकड़हारे की पुरानी रचना समझा जाता है।

(2) गीत गोविन्द की टीका-इस ग्रंथ का अभी तक कहीं पता नहीं चला है; अतएव कुछ लोगों की धारणा है कि सम्भवतः महाराणा कुम्भा द्वारा रचित प्रसिद्ध ‘रसिकप्रिया टीका’ को ही मीरां की रचना समझ लिया गया है। मीरां की ऐसी कोई स्वतन्त्र रचना नहीं है।

(3) राग गोविन्द-इस ग्रंथ के अस्तित्व के विषय में भी अभी तक सन्देह है, यद्यपि गौरीशंकर हीराचन्द ओझा के अनुसार मीरां ने इस नाम से ‘कविता का एक ग्रंथ’ रचा था।

(4) सोरठ के पद-मिश्र बन्धुओं ने इसकी चर्चा की है। इसमें मीरां के अतिरिक्त नामदेव और कबीर के भी राग सोरठ के पद संगृहीत हैं।

(5) मीरांबाई का मलार-ओझा जी ने लिखा है कि यह ‘‘राग अब तक प्रचलित है और बहुत प्रसिद्ध है।’’ यह कदाचित् कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है।

(6) गर्वा गीत-श्री के.एम. झवेरी ने गुजरात में प्रचलित बहुत-से ‘गर्वा गीतों’ को मीरां रचित माना है। ‘गर्वा’ गीत रासमण्डली के गीत की भांति गाये जाते हैं। मीरांबाई के ऐसे गीतों को ‘मीरांनी गरवी’ कहा जाता है, किन्तु उसकी प्रामाणिकता में सन्देह भी किया जाता है।

(7) फुटकर पद-मीरांबाई की रचनाओं में सबसे अधिक निश्चित पता पदों का ही चलता है। इसकी संख्या अभी तक लगभग दो सौ की समझी जाती थी और श्री झवेरी जी ने गुजराती भाषा की कुछ रचनाओं को भी लेकर इनका ढाई सौ तक होना बतलाया था। परन्तु श्री पुरोहित हरिनारायण जी का कहना है कि ‘‘मीरां जी के पद मेरे पास 500 के करीब इकट्ठे हो गये हैं। ये हस्तलिखित, मुद्रित और मौखिक रूपों में प्राप्त हुए हैं, जिनका इतिहास बृहत् है।’’ वे यह भी बतलाते हैं कि ‘‘पद बहुत-से प्रामाणिक ही प्रतीत होते हैं। शेष संदिग्ध और मिलावट के या अशुद्ध दिखायी देते हैं। उपलब्ध पदों में कुछ की भाषा गुजराती है और अनेक पद ऐसे हैं, जो केवल भाषा की मित्रता के ही कारण, भिन्न जान पड़ते हैं। वास्तव में मीरांबाइ के अनेक पदों की भी, कबीर साहब आदि के पदों की भाँति ही, बहुत कुछ दुर्दशा हो गयी है। जिस किसी ने गाया है, उसने उन्हें अपने संग में रँगने की चेष्टा की है और अपने-अपने विचारानुसार, मीरां के ढर्रे पर कितने ही ऐसे स्वरचित पद प्रचलित कर दिये हैं, जो बिना ध्यानपूर्वक देखभाल किये मीरां रचित ही जान पड़ते हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन फुटकर पदों के अन्तर्गत मीरांबाई द्वारा निर्मित समझी जानेवाली रचनाएं पूर्णतः व अंशतः अवश्य सम्मिलित हैं तथा बहुत-सी चन्द्रसखी की रचनाओं की भाँति लोकगीत-सी बन गयी हैं।

अन्तिम दिन

मीरांबाई जब द्वारिकाधीश रणछोड़ कृष्ण की जब भक्ति में लीन थी तब मेड़ता से ब्राह्मणों को मीरा को वापस लेने के लिए भेजे गये और ब्राह्मणों ने हठ किया कि वह मीरा को अपने साथ लेकर ही जायेंगे। अन्यथा वह अपने प्राण यहीं द्वारिकाधीश रणछोड़ कृष्ण मन्दिर में त्याग देंगे। तत्पश्चात् मीरा ने मन्दिर के कपाट बंद कर लिये और ब्राह्मण हत्या से बचने के लिए स्वयं कृष्ण मूर्ति में समाहित हो गई। कुछ समय बाद मीरा रणछोड़ जी मन्दिर के बाहर नहीं आयीं तब ब्राह्मणों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गये कि कृष्ण की मूर्ति में मीरा की चुनरी आधी बाहर लटकी हुई है और यहीं से यह सिद्ध हुआ कि मीरा कृष्ण मूर्ति में समाहित हो गई। इस प्रकार मीरा की जीवन की अन्तिम यात्रा वहीं समाप्त हो गई। मीरा की यात्रा बड़ी कठिन और हृदयस्पर्शी रही जो प्रत्येक स्त्री मन-मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है।

मीरा की भाषा

मीरा की काव्य भाषा कविता के जन्म लेने की भाषा है। वह इसी अर्थ में सर्जक है, क्योंकि उसमें और उसके द्वारा ही कविता उत्पन्न होती है। इसलिए काव्यभाषा की परिभाषा देना कठिन कार्य है।

मनुष्य इस ब्रह्माण्ड में सबसे विकसित और अनोखा प्राणी है। उसके मन की भावनाओं और बुद्धि के विचारों की कोई इति नहीं है। उसमें मनन एवं चिन्तन की सर्वश्रेष्ठ शक्ति विद्यमान है। मनुष्य की इसी श्रेष्ठ शक्ति के रूप में उसे एक ऐसा वरदान मिला है, जिससे वह अपने विचारों तथा आन्तरिक भावों को स्पष्टतः और विस्तार से दूसरों पर प्रकट कर सकता है। यह वरदान है-भाषा।

सामान्यतः भाषा का कोई निश्चित और सनातन रूप नहीं होता। वह नदी की भाँति प्रवाहवान है। यही जब विशिष्ट परिस्थिति में अपना रूपाकार लेती है तब नये नाम से जानी जाती है। काव्य भाषा भी भाषा का एक विशिष्ट रूप है जिसे शब्द, अर्थ, वाक्य, शब्द चयन एवं शब्द प्रयोग, अलंकार, छंद, लय, संगीत, मुहावरे, लोकोक्तियों, कल्पना, बिम्ब प्रतीक आदि तत्व विशिष्टता प्रदान करते हैं।

सामान्यतः भाषा का कोई निश्चित और सनातन रूप नहीं होता। वह नदी की भाँति प्रवाहवान है। यही जब विशिष्ट परिस्थिति में अपना रूपाकार लेती है तब नये नाम से जानी जाती है। काव्य भाषा भी भाषा का एक विशिष्ट रूप है जिसे शब्द, अर्थ, वाक्य, शब्द चयन एवं शब्द प्रयोग, अलंकार, छंद, लय, संगीत, मुहावरे, लोकोक्तियों, कल्पना, बिम्ब प्रतीक आदि तत्व विशिष्टता प्रदान करते हैं।

मीरा की भाषा के सम्बन्ध में विद्वान एक मत नहीं हैं। अनेक विद्वान इस मान्यता को महत्व देते हैं कि मीरांबाई के पद भिन्न-भिन्न मात्राओं में देखने को मिलते हैं। उनका पीहर मेड़ता और ससुराल चित्तौड़ होने से मारवाड़ी, मेवाड़ी अथवा राजस्थानी भाषा में सबसे अधिक पद होना तो स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त श्री द्वारकापुरी जाते समय गुजरात में होते हुए स्थान-स्थान पर ठहरने व रहने से तत्प्रादेशिक प्रभाव के कारण बहुत से गुजराती भाषा के पद भी पाए गए हैं। कई पद ब्रजभाषा व हिन्दी के भी हैं। कहीं किसी पद पर पूर्वी व पंजाबी भाषा की छाया भी देखी जाती है। जो कि गाते-गाते शब्दों में घिसते जाने से गाने वाले की मातृ-छाया में आप ही ढल कर आई हुई प्रतीत होती है। डाॅ. कृष्णलाल ने मीरा की भाषा के तीन रूपों पर विचार करते हुए लिखा, ‘‘मीराबाई के पद वर्तमान में तीन भिन्न भाषाओं में मिलते हैं। कुछ पदों की भाषा पूर्ण रूप से गुजराती है और कुछ की शुद्ध ब्रजभाषा है, शेष पद राजस्थानी भाषा में पाए जाते हैं, जिनमें ब्रजभाषा का भी पुट मिला हुआ है।’’

मध्यकालीन काव्य भाषा के अंतर्गत खड़ी बोली तथा अवधी की तुलना में ब्रजभाषा पर आधारित काव्य भाषा सबसे अधिक विकसित हुई। मध्य देश में प्रयुक्त होने के साथ-साथ इसका सांस्कृतिक प्रभाव बंगाल, असम तथा उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्रों में पहुँचा; जहाँ मध्यकालीन वैष्णव काव्य की एक नयी भाषा शैली विकसित हुई-ब्रजबूलि। ब्रजबूलि का आधार रूप पुरानी बँगला अथवा मैथिली था, पर ब्रजभाषा के शब्दों और प्रयोगों को मिलाकर उसमें कुछ ब्रज प्रदेशों का वातावरण लाने का सजग प्रयत्न कबीर, सूर, जायसी, तुलसी आदि इन मध्यकालीन कवियों ने किया।

कबीर आदि की ही तरह मीराबाई की काव्य भाषा में कई बोली रूप मिश्रित है। ‘मीराबाई की पदावली’ की भूमिका में पशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि मीरा काव्य में चार भाषास्तरों-राजस्थानी, ब्रजभाषा पंजाबी, गुजराती का प्रयोग है।

भक्तिकालीन कवियों में मीरा के पद भाषा के महत्व से अवगत कराते हैं। मीरा की भाषा मात्रा अभिव्यक्ति की भाषा नहीं है। उसमें सौष्ठव का भी गुण है जो उन्हें सामान्य वक्ताओं और अन्य कवियों से अलग दर्शाता है।

मीरा का काव्य तीव्र अनुभूति का काव्य है। भावानुभूति व्यक्त करना ही मीरा का उद्देश्य था न कि भाषा को अलंकृत करने या सजाने-संवारने का उसे ध्यान था, न किसी चमत्कार प्रदर्शन का ही उसे अवकाश था।

भाषा समाज की, उसकी श्रेष्ठतम भावनाओं की और उसकी संस्कृति की भी प्रतिनिधि है। समाज और साहित्य एक-दूसरे के पूरक हैं। भाषा संस्कृति का वाहक तत्व है। संस्कृति एक सत्ता है। भाषा उसे अभिव्यक्ति प्रदान करती है।

हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन धरा में मीरा साहित्य का एक विशिष्ट स्थान है। मीरा ने अपनी साधना द्वारा जहां एक ओर वैयक्तिक जीवन को समुन्नत किया, वहीं दूसरी ओर लोक-जीवन को भी उदात्तता की ओर अग्रसर करने का सफल प्रयास किया। अंतः एवं बाह्य दोनों ही रूपों की पवित्रता तथा कथनी एवं करनी की एकरूपता मीरा की जीवन यात्रा का प्रधान संबल थी।

मीरा ने अपने युग की आवश्यकताओं को समझा था और बड़ी ही निष्ठा के साथ अपनी विमल वाणी के उद्घोष द्वारा जन-जीवन में एक क्रांति उपस्थित कर दी थी। धर्मान्धता, रूढ़ियों का अंधानुकरण, जातिगत भेदभाव, सम्प्रदायगत कट्टरता आदि उन समस्त विघटनकारी प्रभावों के प्रति उन्होंने विद्रोह किया और उसके व्यापक सत्य को, परम तत्व को प्राप्त करने का आग्रह किया जो हमारे प्राणों का प्राण है। तद्युग में जहां संस्कृत पांडित्य वर्ग की भाषा थी वहीं आमजन की भाषा ब्रज आदि प्रचलित थी। अतः कबीर ने संस्कृत को ‘कूप-जल’ और भाषा (जन-भाषा) को ‘बहता नीर’ की संज्ञा दे डाली।

मीरा आदि संत मूलतः भ्रमणशील थे। अतः अनेक भाषाओं और बोलियों के शब्द इनकी भाषा मंें अतर्निहित हो गए हैं। इनकी इसी मिश्रित भाषा को देख आलोचकों ने ‘पंचमेल खिचड़ी’, ‘सधुक्कड़ी’, ‘पंचरंगी’ आदि नाम दिए हैं।

संतों ने भाषा के नियमों का सम्यक् अध्ययन किए बिना ही किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाया और उसे कौन-कौन-से शब्द-परिधान प्रदान किए आदि कितने ही प्रश्न आज हमारी जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। प्रबंध में इसी जिज्ञासा के शमन के लिए मीरा की काव्य भाषा का सिंहावलोकन किया गया है।

मीरा की कविता में सादगी का सौंदर्य है, उसमें कबीर की तरह अक्खड़पन, पक्कड़पन नहीं है। वे समाज को फटकारती-ललकारती नहीं है। वे समाज सुधारक नहीं है। वे तुलसीदास की तरह समाज को मर्यादा की दिशा नहीं देती। वे सूरदास की तरह वात्सल्य वर्णन नहीं करती। वे समर्पित प्रेम-साधिका है, जिनकी प्रेम भावना बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से उनकी कविता मंें व्यक्त है। उनकी कृति और भाषा कोई बनाव, छिपाव की कृति या भाषा नहीं है। वे हृदय के भाव सरल ढंग से व्यक्त करना जानती हैं। वे हृदय की उच्छल भावधारा की तरह अपनी भाषा पर बांध नहीं लगाती हैं, जिसकी खूबी यह है कि एक बार में ही वह सीधे सुनने वाले के मन में उतर जाती हंै। सादगीपूर्ण कथन ही उनकी कविता की सबसे बड़ी शक्ति है।

मीरा की भाषा मौलिक है, जिन्होंने कृष्ण के लिए साँवरो, रणछोड़, साँवरिया जैसे शब्दों का जो प्रयोग किया, आधुनिक युग में धर्मवीर भारती जैसे रचनाकार अपनी ‘कनुप्रिया’ में इसका प्रयोग बार-बार करते हैं। यही नहीं, हाल ही में बनी फिल्म ‘साँवरिया’ का नाम भी इसी प्रासंगिकता का परिचायक है।

मीरा की मूल भाषा राजस्थानी है। लेकिन उन्होंने अपने आराध्य की भक्ति इस प्रकार डूबकर की है कि उनकी राजस्थानी भाषा पर भी उनके आराध्य की जन्मभूमि की भाषा ‘ब्रजभाषा’ की छाप पड़ गई है। अर्थात् उनकी भाषा भी उनकी भाँति कृष्णमय हो गई है।

मध्यकालीन काव्य भाषा मुख्यतः ब्रज रही है, लेकिन मीरा की भाषा ब्रज होते हुए भी राजस्थानी है और राजस्थानी होते हुए भी ब्रज है।

मीरा के पद सूर के पद से कम संगीत परक नहीं हंै। राग-रागनियों में मीरा के पद आबद्ध हैं, जिनमें संगीत, लय, तुक आदि का समन्वय है।

मीरा की काव्य भाषा अन्य मध्यकालीन स्त्री कवियों या भक्तिनों से भी इसलिए अलग जान पड़ती है कि उनके पदों में दैन्य, समर्पण, निवेदन, त्याग आदि के अतिरिक्त ओज, विश्वास, आक्रोश और विद्रोह का स्वर भी मिलता है।

निष्कर्षतः मीरा की काव्य भाषा अन्य संतों की भाषा की भांति सहज, सरल, प्रवाहमयी और ‘नीर’ की भांति गतिशील है जो किसी नियम बंधन को स्वीकार नहीं करती है। उनकी भाषा शक्ति सम्पन्न है जो जनमानस की भाषा होते हुए भी विशिष्ट है।